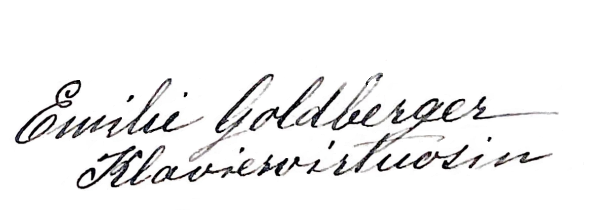

Clara Schumann kennt man als bedeutendste Pianistin des 19. Jahrhunderts – eine Ikone, weltweit verehrt und geschätzt, zu der man bisweilen auch heimlich wie die legendäre Ethel Smyth ins Konzert schlich. Eine Emilie Goldberger (1858–1944) – deren Klavierspiel im Vielvölkerstaat Österreich, Deutschland und Frankreich ebenfalls zu Beifallsstürmen hingerissen hat und die bei Wiens bedeutendster Salonière Berta Zuckerkandl ein und aus ging – kennt heute niemand mehr. Sie war eine, die zu Clara Schumann von Wien nach Frankfurt pilgerte, um – mit glänzendsten Noten das Wiener Konservatorium abgeschlossen und bereits als aufstrebende Pianistin begehrt – ihr Spiel bei dieser großen Meisterin noch zu vervollkommnen.

Bei Clara Schumann in Frankfurt/Main

Über Emilie Goldberger als Schülerin Clara Schumanns war bis jetzt nichts bekannt. Ich fand sie, als ich historische Augsburger Tageszeitungen auf Musiknachrichten untersuchte. Aus einer kleinen Konzertanzeige entwickelte sich eine berührende Aufblätterung einer verschütt gegangenen Biografie einer faszinierenden Persönlichkeit des Wiener Fin de Siècle und darüber hinaus.

Von Frankfurt aus reiste Emilie Goldberger für rund vier Jahre durch Europa mit besonderem Aufenthalt in Paris. Wen konnte sie dort kennenlernen? Wer hörte ihr dort zu? Einiges kam wieder ans Tageslicht bis in höchste Kreise der Stadt an der Seine, doch leider ist noch sehr, sehr viel zu ihrem Leben und Wirken unbekannt.

Und so glänzend Emilie Goldbergers Karriere begann und aufblühte, so jäh und brutal endete ihr Leben qualvoll als 83-Jährige im Ghetto Theresienstadt. Eine von rund 50.000 aus Österreich, Wien und Umgebung, die vom Wiener Aspang-Bahnhof in den Tod gefahren wurde, eine von über 6.000.000 jüdischen Menschen, die man im Nationalsozialismus gewollt, kalkuliert und organisiert zu Tode gebracht hat.

Webpräsenz für Emilie Goldberger

Normalerweise blogge ich über meine Funde. Zu Emilie Goldberger war das Aufgefundene aber trotz dieser erst kurzen Forschungsspanne (in meiner Freizeit noch dazu) so umfangreich, dass ein einzelner Blogartikel nicht mehr ausreichte. Daher erstellte ich eine von meiner Webseite ausgekoppelte Webpräsenz, in der Sie über Emilie Goldberger erfahren können, eine Timeline mit ihren bislang bekannten Lebens- und Schaffensstationen und Netzwerken sowie ihr Parade- und Konzertrepertoire finden können.

Derzeit (Oktober 2023) ist ein Aufsatz zu ihr fertig, der Ende dieses Jahres in einem renommierten Forschungsinstitut zur Musikgeschichte des Ghettos Theresienstadt erscheinen wird. Eine gedruckte Veröffentlichung auf Englisch in den USA ist angedacht. Die Goldberger-Webpräsenz wird je nach Fundlage laufend aktualisiert.

P.S.: Nicht nur mit Emilie Goldberger konnte ich jüdische Kultur- und Musikgeschichte wieder sichtbar machen. Ins Jüdische Kulturmuseum Augsburg habe ich mittlerweile zwei Privatbände zu jüdischer Geschichte aus historischen Augsburger Tageszeitungen der Jahre 1746 bis 1858 zur Auswertung eingebracht. Ein dritter Band, der bis zum Jahr 1885 reichen wird, ist in Arbeit. Eine offizielle kommentierte Publikation aller drei Bände mit ihren O-Tönen für weitere Grundlagenarbeit wäre wünschenswert.